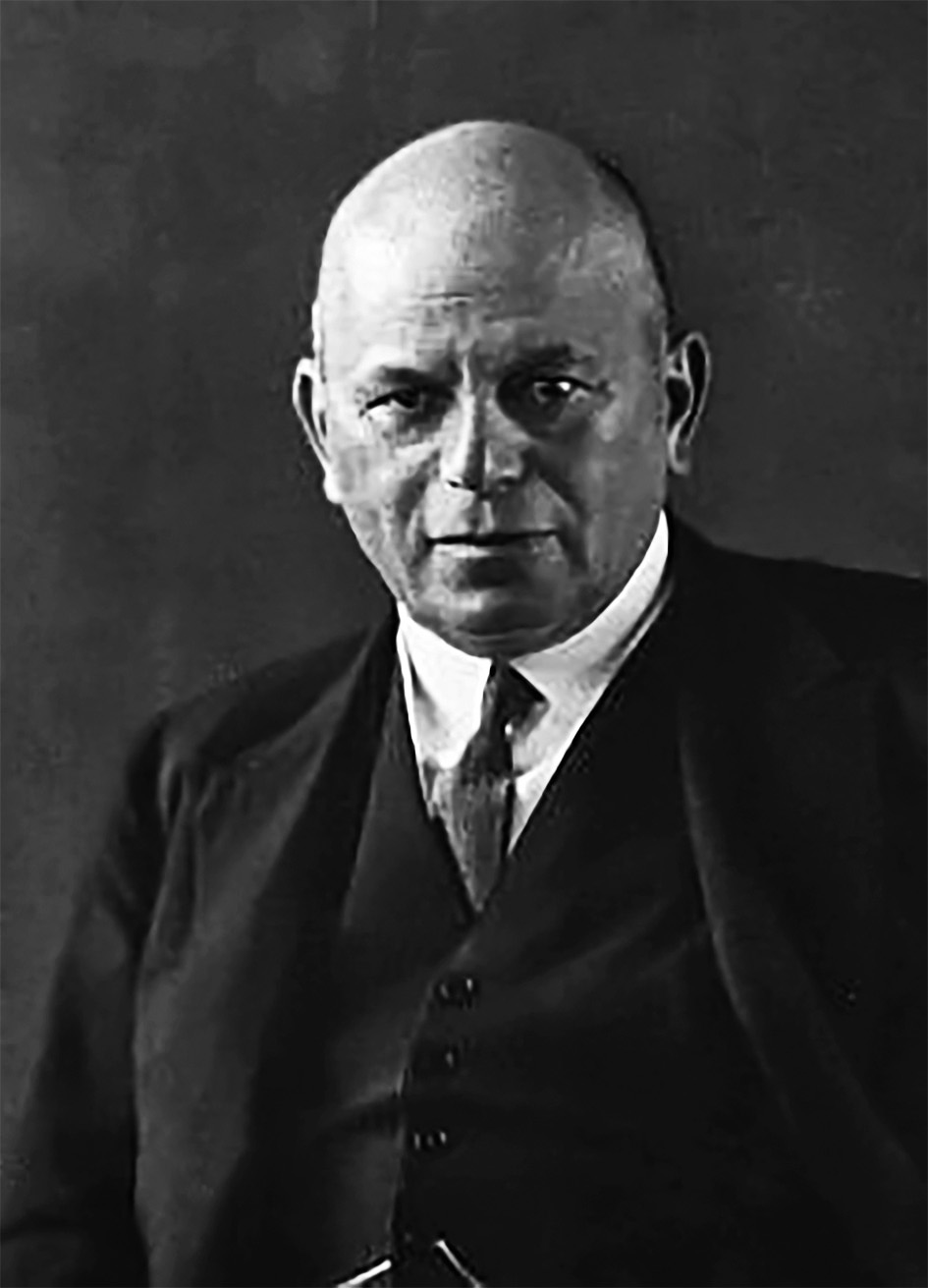

Louis Ferdinand Ullstein und die schnellste Zeitung der Welt

Am 22. Oktober 1904 revolutionierte Louis Ferdinand Ullstein den riesigen Berliner Zeitungsmarkt: Nur acht Minuten nach Börsenschluss erschien seine „B.Z. am Mittag“ mit den neuesten Börsenkursen – eine Sensation! Für 5 Pfennig rissen die Leute den 2.000 Zeitungsjungen das Blatt aus den Händen. Zu einer Zeit ohne Radio, Fernsehen oder Internet war die erste Mittagsausgabe einer Zeitung eine brandaktuelle Informationsquelle. Wer war das innovative Verlegergenie?

Am 11. November 1863 wurde Louis Ferdinand Ullstein, der zweitälteste Sohn des aus Fürth stammenden Verlegers Leopold Ullstein (1826-1899), in Berlin geboren. Angeblich hat ihn sein Vater nach Prinz Louis Ferdinand von Preußen (1772-1806), dem „preußischen Apoll“, benannt. Zum Zeitpunkt von Ullsteins Geburt war der gleichnamige Verlag noch nicht gegründet, der Vater betrieb damals zunächst eine florierende Papiergroßhandlung. Interessant sind die Ursprünge des Familiengewerbes: Die Familie Ullstein lebte unter dem Namen Ullmann als Papierhändler in Bayern, 1690 wurden sie als Besitzer einer Druckerei in Unterfarrnbach genannt. 1727 verlegten die Ullmanns ihr Geschäft ins nahe Fürth. Der bekannteste Großabnehmer war damals die Vossische Zeitung aus Berlin, die später von Ullstein übernommen wurde. Der Papiergroßhändler Hajum Hirsch Ullmann (1792–1875), änderte nach dem Bayerischen Judenedikt von 1813 den Familiennamen: Aus Ullmann wurde 1816 zunächst Uhlstein, dessen Schreibweise später in Ullstein abgeändert wurde. 1847 verlagerten die Söhne die Firma nach Leipzig, und ein Jahr später – im Revolutionsjahr 1848 – eröffnete Leopold Ullstein im Alter von 22 Jahren seine eigene Papiergroßhandlung in Berlin.

Leopold interessierte sich nicht nur für Papier, sondern auch für das, was auf ihm gedruckt wurde. So gehörten bald nach seiner Ankunft in Berlin wichtige Verleger nicht nur zu seinem Kunden-, sondern auch zu seinem Freundeskreis. Zwischen der Reichsgründung und dem Ersten Weltkrieg gab es eine wahre „Zeitungs-Explosion“: Die industrielle Revolution, die zahlreichen neuen Arbeitskräfte in den Großstädten sowie die neuen Verkehrs-, Vertriebs- und Kommunikationsmittel führten zu einem starken Ansteigen der Geschäftsanzeigen. Neben seinen publizistischen Kontakten engagierte sich Ullstein nun immer stärker im linksliberalen Spektrum der Kommunalpolitik – er war zeitweise auch Mitglied der Stadtverordnetenversammlung – und setzte sich zusammen mit Rudolf Virchow für Sozial- und Gesundheitsreformen ein. In diesen Kreisen wuchs Louis Ferdinand Ullstein auf.

Eine geplante Karriere

Louis Ferdinand war gerade 14 Jahre alt, als sein Vater feste Zukunftspläne für ihn entwickelte: „Gestern habe ich nun in der That und wirklich einen großen Kauf gethan, nämlich eine Zeitung nebst Buchdruckerei; ich glaube dadurch für Hans und Louis gesorgt zu haben. Hans kann einst die Redaction übernehmen, Louis soll Buchdrucker, wie ich es immer vorhatte, werden; inzwischen habe ich aber die Arbeit, es ist eine mir zusagende Beschäftigung und macht mir deshalb Vergnügen.“ Tatsächlich hatte der Vater am 14. Juli 1877 die Druckerei „Stahl & Assmann“ in der Zimmerstraße 94 sowie den im gleichen Haus ansässigen Zeitungsverlag des „Neuen Berliner Tageblatts“ für 60.000 Mark erworben. Der Kauf schuf die materielle Grundlage für den Ullstein-Verlag, der dann am 1. August 1877 gegründet wurde. Ein Jahr später wurden zwei insolvente Zeitungen, darunter die „Berliner Zeitung“, dazugekauft, bald danach trat die Familie Ullstein zum Protestantismus über. Louis Ullstein absolvierte fortan in verschiedenen Verlagen im In- und Ausland eine kaufmännische und technische Ausbildung, bevor er 1886 wieder in das väterliche Unternehmen eintrat, wo er die Leitung des Druckereibetriebes innehatte und bald engster Vertrauter seines Vaters bei der Leitung der Verlagsgeschäfte wurde. Im Januar 1889 wurde Louis Ullstein – zusammen mit seinem älteren Bruder Hans – auch offiziell Teilhaber des Verlages, der den Namen „Ullstein & Co.” erhielt. Nach dem Tod des Vaters 1899 übernahmen dessen fünf Söhne den Verlag, aber Louis war wohl der kreativste und innovativste unter ihnen, kurz gesagt ein „Macher“. Privat galt er als humorvoll und gesellig, aber auch etwas eitel.

Besser als die Konkurrenz

Kreativ musste man auch sein, um sich im Umfeld von 30 täglich erscheinenden Morgenzeitungen, zehn Abendblättern und etwa 50 Vorortzeitungen zu behaupten, die sich vor dem Ersten Weltkrieg in Berlin gegenseitig Konkurrenz machten. So schlug Ullsteins Idee einer aktuellen Mittagsausgabe wie eine Bombe ein – und nicht nur das: Neue Vertriebswege eröffneten dem Ullstein-Verlag erhebliche Vorteile gegenüber den Mitbewerbern.

Bei der Berliner Zeitung – kurz „B.Z.“ – kam noch hinzu, dass bereits der Vater viel Wert auf Illustrationen gelegt hatte. So hatte sie von Beginn an besonders viele Bilder auf der Titelseite – zunächst Illustrationen, dann gedruckte Fotos. Dazu kam noch das bereits 1878 herausgegebene, fortschrittliche Motto: „Die ‚Berliner Zeitung‘ will eine konstitutionelle Regierung, keinen Kanzler-Absolutismus. Sie verlangt, dass das deutsche Volk frei sei und nicht wie eine besiegte Nation behandelt werde.“ Hohe Schnelligkeit (ermöglicht durch neue Rotationsdruckmaschinen), politisch-liberale Meinungsstärke, Bebilderungen: Mit der B.Z. am Mittag schuf Leopold Ullstein einen neuen Typus der Tageszeitung, der bisher in Deutschland unbekannt war.

Auch der Ullstein-Buchverlag, den er 1903 gegründet hatte, zeugte von seinem verlegerischen Weitblick. Emil Herz (1877-1971), langjähriger Leiter des Ullstein Buchverlages, charakterisierte Ullstein in seinen Memoiren „Denk ich an Deutschland in der Nacht” (1951) als „eine glückliche Mischung von Klugheit, Bonhomie, gesundem Menschenverstand, geschäftlichem Weitblick und einem ungewöhnlich sicheren Instinkt für das Nächstliegende, das Mögliche und Erreichbare”. Das hatten wohl auch seine Brüder erkannt und machten ihn später zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Ullstein AG.

Weitere erfolgreiche Publikationen wie die „Berliner Illustrirte Zeitung“ und die „Berliner Morgenpost“ folgten, für Frauen wurden Klatsch- und Schnittmustermagazine herausgegeben, die „Eine-Mark-Bücher“ von Ullstein-Autoren wie Vicky Baum erreichten Millionenauflagen, auch mit Fachzeitschriften und Technikmagazinen war der Verlag erfolgreich.

Optimismus zeigte sich am Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Bau des Tempelhofer Verlagsgebäudes, nachdem das Druckhaus in der Kochstraße zu eng geworden war – und der Erfolg gab Ullstein recht: Zwischen 1919 und 1929 stieg die Einwohnerzahl Berlins auf 4,3 Mio. an, der Bedarf an Drucksachen war groß. Ullsteins Medienunternehmen wurde durch seine Publikationen, Firmenzukäufe und eine eigene Filmfirma zum größten seiner Art in Europa – und das, obwohl es zwischen den Brüdern immer wieder zu Streit und Zwistigkeiten kam, später sogar vor Gericht. So überstand man die Inflation – auch indem man selbst Geldscheine druckte. Die Zusammenarbeit mit bekannten Autoren wie Hermann Hesse, Erich Kästner, Thomas Mann und Bertolt Brecht garantierte stets hohe Auflagen.

Mittlerweile hatte sich Louis Ullstein, der in einer Villa in Berlin-Grunewald residierte (der heutigen Privatresidenz des britischen Botschafters), aus Altersgründen aus dem verlegerischen Tagesgeschäft herausgezogen und überließ es seinen jüngeren Brüdern und den Nachkommen. Auch Ullsteins Sohn Heinz, der zunächst eine Filmkarriere angestrebt hatte, trat in den Verlag ein. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und die Enteignung des „jüdischen“ Ullstein-Verlags erlebte Louis Ullstein nicht mehr: Er starb am 19. März 1933 an den Folgen eines Gallenleidens. Die imposante Grabstätte befindet sich auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf im Block Charlottenburg, Gartenblock I, Erbbegräbnis 16. KP

Dieser Beitrag ist erstmalig im Lokal-Report 01/2023 in der Reihe „Prominente auf dem Südwestkirchhof“ erschienen.

Titelbild: Mario Kacner