Einblicke in das Leben im Diakonissenhaus

Das Diakonissenhaus Teltow zeigt, woher es kommt: im Erdgeschoss des Mutterhauses wurde eine Ausstellung zur bewegten Geschichte des Hauses eröffnet. Besucher gewinnen darin Einblicke in die Lebenswelt auf dem Gelände des Diakonissenhauses, die viele Teltower wohl so nicht kennen.

Im Erdgeschoss des Mutterhauses sind Büros und Konferenzräume des Diakonissenhauses untergebracht. Dort erzählen seit der Ausstellungseröffnung am 18. September 2025 zudem Tafeln mit Fotos und Texten von der reichen Geschichte des Diakonissenhauses. Ein Raum mit Schwesterntrachten und verschiedenen Exponaten macht den Alltag der Diakonissen erlebbar. So entsteht ein vielfältiges Bild des Hauses, das sich aus kleinen Anfängen und einer sehr spezifischen Arbeit zu einem großen und vielschichtigen Sozial- und Gesundheitsunternehmen entwickelt hat. „Wir wollen für die vielen Gäste unseres Hauses einen möglichst einfachen Zugang zur Geschichte des Diakonissenhauses Teltow eröffnen und mit dieser Ausstellung zeigen, woher das Diakonissenhaus kommt und was es ausmacht“, erläutert Lutz Ausserfeld, bis 30. September Kaufmännischer Vorstand des Diakonissenhauses Teltow. Er und seine Referentin Schwester Ulrike Büttner hatten die Idee zu der Ausstellung und haben sie geplant.

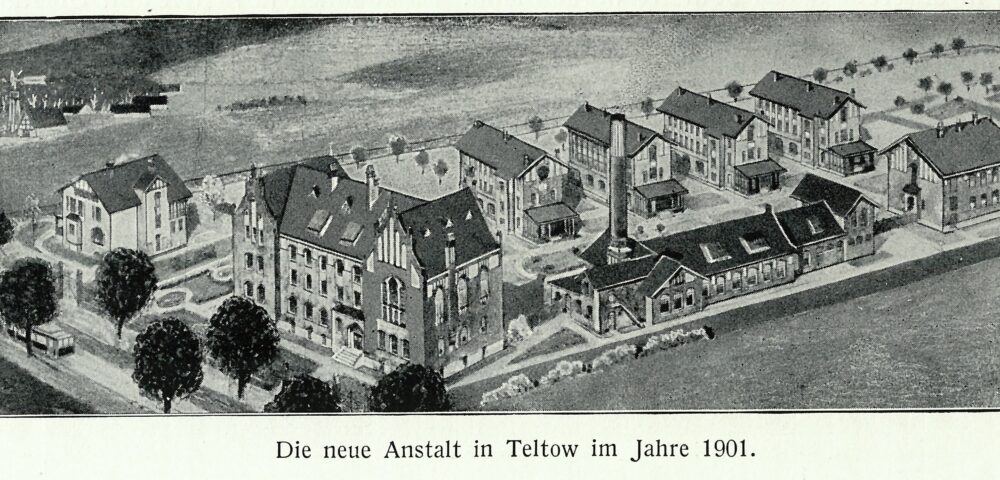

Das „Diako“ ist zwar ein fester Bestandteil Teltows, doch dürften das Unternehmen und seine Geschichte vielen Teltowern vermutlich gar nicht so genau bekannt sein. Oder wussten Sie, dass das Diakonissenhaus deutlich älter ist als der Standort in Teltow? 1901, als die damals neu errichteten Gebäude bezogen wurden, die noch heute das Gelände prägen, war das Unternehmen bereits rund 60 Jahre alt.

Seine Geschichte begann 1841 in Berlin. Dort hatte sich ein von Damen des preußischen Hochadels getragener „Frauenverein zur Besserung weiblicher Gefangener“ gebildet. Damit begann eine Arbeit, die sich – damals sogenannten – „verwahrlosten Weibs-Personen“, also zumeist Prostituierten, zuwandte. In der wachsenden Großstadt Berlin wuchs auch das Elend, und mit ihm die Zahl der Frauen, die mit Prostitution und Kriminalität ihre Not zu lindern versuchten. Nach Teltow kam der zwischenzeitlich als „milde Stiftung“ anerkannte Verein nach mehreren Standortwechseln in Berlin. Die Stiftung erwarb dreieinhalb Hektar vor den Toren der Stadt, wo zunächst sieben Gebäude „in gesunder, landschaftlich angenehmer Gegend“ – dem heutigen Standort – errichtet wurden.

In der neuen Heimat in Teltow wurde das Magdalenenstift stabiler und in gewisser Hinsicht „erwachsen“: 1912 wurde die Anstalt umbenannt in „Evangelisches Diakonissenhaus Berlin-Teltow“. Damit war klar, dass sich das Diakonissenhaus zur großen Familie der Kaiserswerther Mutterhausdiakonie zugehörig weiß – das gilt bis heute.

Ab Beginn der 1920er Jahre erlebte das Diakonissenhaus einen erneuten Aufschwung, begünstigt durch die Gesetzgebung des Weimarer Wohlfahrtsstaates. Neue Aufgaben erforderten neue Gebäude, es entstanden unter anderem die Fachklinik Haus Nazareth für geschlechtskranke Frauen und eine Geburtshilfe. Der Sonnenhof, eine große Landwirtschaft gegründet in der Hungerszeit des Ersten Weltkriegs, konnte sich weiterentwickeln. Gab es aus Groß-Berlin in den 20er Jahren aus der Freidenkerbewegung resultierende Vorbehalte gegen die starke Stellung des Diakonissenhauses in der Jugendhilfe in der Region, setzten sich die Konflikte ab 1933, in der Zeit des Nationalsozialismus, fort. Ziel der Leitung war es in dieser Zeit, Haus und Schwesternschaft vor fremder Einflussnahme zu schützen.

Der Krieg hatte auch in Teltow gravierende Auswirkungen: Das Krankenhaus wurde zum Lazarett, und bei Bombenangriffen wurde unter anderem das Mutterhaus schwer beschädigt. Als im April 1945 die Frontlinie direkt am Mutterhaus verlief, setzten sich mit der Einnahme durch russische Truppen Zerstörungen und Gewalt fort. Nach dem Krieg musste sich das Diakonissenhaus neu erfinden, da es massive Einschränkungen auf dem bisherigen Gebiet der Jugendhilfe gab. Dabei half die Vereinigung mit dem Diakonissenhaus aus Kreuzburg in Oberschlesien. Im Frühjahr 1945 war das schlesische Mutterhaus von dort nach Teltow geflohen. Die Vereinigung entpuppte sich als Glücksfall, denn die „Kreuzburger“ hatten viel Erfahrung mit der Arbeit in Krankenhäusern. So konnte aus dem kleinen Spezialkrankenhaus nach 1945 ein allgemeines Krankenhaus für Teltow und Umland werden. Das andere Standbein wurde die Heilerziehungsarbeit, also die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung, an der der Staat wenig Interesse hatte.

In den 1960er Jahren hatte sich die Arbeit im Diakonissenhaus trotz des äußeren Drucks stabilisiert. Das direkt an der Mauer gelegene Gelände war diakonischer Schutzraum, der immer auch bedroht war. Schwester Ulrike Büttner, die in den 60er Jahren als Tochter des Vorstehers auf das Gelände zog, erinnert sich: „Das Gebell der Wachhunde, die Scheinwerfer im Todesstreifen und der gelegentliche Schusswaffengebrauch haben sich allen, die damals auf dem Gelände lebten, tief eingebrannt.“

Die Ausstellung erzählt auch von diesen Jahren, vom Kampf gegen die Behörden, vom Leben im direkten Anblick der Mauer. Ein Fenster im Mutterhaus ist mit einem Foto überklebt, das zu Mauerzeiten aus einem ähnlichen Winkel gemacht wurde. Es zeigt, wie dicht die Grenzanlagen vor dem Haus standen.

Mit der Wiedervereinigung endet die Ausstellung. Schwester Ulrike Büttner und Lutz Ausserfeld wechseln beide in diesem Jahr in den Ruhestand. Das Wachstum, das nach der Wiedervereinigung einsetzte und bis heute fortdauert, das aus dem Teltower Diakonissenhaus ein Unternehmen machte, das in Berlin und Brandenburg, seit neuem aber auch in Sachsen-Anhalt vielfältige Hilfsangebote unterbreitet, diese Geschichte ist noch nicht erzählt. So blickt Schwester Ulrike Büttner mit den Worten „schließlich haben Haus und Werk immer nach dem Grundsatz gehandelt, sich denjenigen anzunehmen, die aktuell der Hilfe bedürfen und ihnen quasi vor die Füße gelegt werden“ zuversichtlich nach vorn.

Fotos: Archivbilder, Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin