„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“ – Stolpersteinverlegung in Kleinmachnow

Am 25. September hat der Künstler Gunter Demnig acht neue Stolpersteine in Kleinmachnow verlegt. Den Verlegungen gingen Recherchen der Stolperstein-Gruppe Kleinmachnow voraus. Unter den Anwesenden befanden sich auch Nachkommen, die u. a. aus Spanien und den Niederlanden angereist waren.

Seit 2005 beteiligt sich auch Kleinmachnow an der Verlegung von Stolpersteinen für Opfer des Nationalsozialismus. Bislang wurden 33 Steine verlegt. Nun wurden acht weitere Steine für Menschen verlegt, deren Schicksale die Stolpersteingruppe Kleinmachnow ebenfalls genau recherchiert hat. Dazu gehören: eine Familie, deren Vater sich im Widerstand engagiert, während Mutter und Kinder als sog. Voll- bzw. Halbjuden gelten; ein Ingenieur in Rente und seine felsenfest am jüdischen Glauben festhaltende Tochter, die nur dank etlicher Zufälle und Hilfestellungen nicht deportiert wird; ein erfolgreicher Modejournalist, dessen sicheres Stilgefühl die 20er Jahre bestimmte, der nach 1933 nur noch unter Pseudonym publizieren darf und der dann anlässlich der Novemberpogrome 1938 in seinem Haus in Kleinmachnow überfallen wird – das sind die Schicksale, die sich hinter den diesjährigen Stolpersteinverlegungen in Kleinmachnow verbergen.

„Wir erinnern heute an unsere Nachbarn, die aus unserer Mitte gerissen wurden. Sie waren Kleinmachnower wie wir und verschwanden vor unseren Augen. Indem wir heute Stolpersteine verlegen, leisten wir einen kleinen Beitrag, um das Andenken zu bewahren und das Geschehene niemals zu vergessen. Wir bekunden unsere Verantwortung, indem wir unsere Schuld und unser Versagen bekennen. Zugleich bekräftigen wir unseren Willen, für die Zukunft wachsam zu bleiben und die Erinnerung an das Geschehene an die künftigen Generationen weiterzugeben. Wenn wir diese Erinnerung aber nicht wachhalten, machen wir uns erneut schuldig. Das sollte uns stets bewusst sein“, sagte Kleinmachnows Bürgermeister Bodo Krause und errinnerte an die Worte mit denen Bertolt Brecht in seinem „Arturo Ui“ vor faschistischen Nachfolgern warnte: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“. Gleichzeitig sicherte Kleinmachnows Bürgermeister der Stolperstein-Gruppe auch weiterhin die volle Unterstützung der Gemeinde zu.

Zehlendorfer Damm 59: Fünf Steine für die Familie Troje

Ralf Troje wurde am 21. Oktober 1905 in Magdeburg geboren. Ab 1925 studierte er zunächst in München, ab 1928 Architektur an der Technischen Universität in Berlin am Seminar von Heinrich Tessenow; 1932 schloss er sein Studium mit der Diplom-Hauptprüfung ab. Ab Februar 1935 war Ralf Troje als „freischaffender Architekt“ tätig. Im Juni 1934 zog die Familie von Dahlem nach Kleinmachnow in das Haus Zehlendorfer Damm 59, welches Teil der sog. Holländer-Häuser ist. Spätestens ab 1932 engagierte sich Ralf Troje als aktives Mitglied im Widerstands-Netzwerk „Neu Beginnen“. Bei diesem handelte es sich um einen erfolgreichen Zusammenschluss linker Intellektueller, die sich nach 1933 zunehmend kritisch mit der totalitären Parteidiktatur des Faschismus und seiner Unterdrückungsmechanismen auseinandersetzen und vor diesen warnten. Bereits im Herbst 1935 nahm die Gestapo eine Haussuchung bei Familie Troje in Kleinmachnow vor und unterzog Ralf Troje einem Kreuzverhör. Andere Mitglieder aus dem Netzwerk „Neu Beginnen“ wurden verhaftet und zu längeren Haftstrafen verurteilt. Unter diesen Umständen wurde Ralf Troje im April 1936 gewarnt, Deutschland möglichst unmittelbar zu verlassen und auch seine Familie zeitnah ins Ausland nachkommen zu lassen – umso mehr, da seine Frau Lore ab 1935 (Erlass Nürnberger Gesetze) als sog. „Volljüdin“ galt.

Die Stationen seines Flucht-Weges waren Prag/ Tschechoslowakei, Zürich/ Schweiz, Kopenhagen/ Dänemark, London/ England, Brüssel/ Belgien und ab 1938 Den Haag/ „Holland“. Während seiner Flucht und seines Exils in den Niederlanden war es Ralf Troje aufgrund damaliger Bestimmungen nicht möglich, seine berufliche Tätigkeit fortzusetzen. Über einen langen Zeitraum von rund zehn Jahren blieb die Familie abhängig von familiärer Unterstützung.

Alternativ dazu engagierte sich Ralf Troje jedoch offenbar weiterhin in Netzwerken des Widerstands, die in „Holland“ deutlich effektiver agierten. Seine Kontakte zu ehemaligen Mitgliedern von „Neu Beginnen“ ließen sich auch viele Jahre nach Kriegsende noch zu eidestattlichen Bestätigungen seiner Tätigkeit im Widerstand aktivieren. Aus biografischen Aufzeichnungen Hannelore Trojes, Ralf Trojes zweiter Ehefrau, sowie dem Nachruf der Tessenow-Gesellschaft geht zudem hervor, er habe sich im Rahmen der Aktivitäten Hans Georg Calmeyers eingesetzt. Im Nachruf der Tessenow-Gesellschaft auf Ralf Troje heißt es: „Von da ab bis Kriegsende lebte Ralf Troje mit seiner Familie im Untergrund, erhielt aber regelmäßig vom Kommissar Informationen über geplante Aktionen gegen die Juden in Holland, die er dann eiligst an die betreffenden Judenräte zur Vorbereitung von Schutzmaßnahmen weitergab.“

Ralf Troje überlebte die Zeit des Nationalsozialismus, konnte jedoch bis in die 50er Jahre beruflich und privat nur unter großen Schwierigkeiten wieder Fuß fassen. Seine Ehe mit Lore Troje, geb. Elkan, wurde 1954 geschieden. Sein Antrag auf Anerkennung als „politisch Verfolgter des Nationalsozialismus“ wurde 1958 positiv beschieden.

Für seine Frau Leonore Troje (geb. Elkan) ist ab dem Wintersemester 1922/23 ein Studium an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München belegt. Als Ralf Troje im April 1936 die politisch motivierte Verhaftung drohte, erlosch der Schutz der „arischen Mischehe“ und zog entsprechende Konsequenzen der Diskriminierung nach sich. Lore Troje musste nun das Land verlassen – allerdings nicht gemeinsam mit ihrem Mann, und auch ohne ihre Töchter. Im Mai 1936 reiste sie in Begleitung eines Bekannten zu ihren bereits in die Schweiz emigrierten Eltern und bereitete von dort aus die gemeinsame Übersiedlung nach Den Haag vor. Die Töchter hingegen blieben in Deutschland. Um zunächst keinen Fluchtverdacht zu erregen, erfolgte die „Auswanderung“ nur sukzessive und erst ab Oktober 1937. Diese „Verschleppung“ zog erhebliche finanzielle Nachteile nach sich. Die „Freiheit“ und die Zusammenführung der Familie im Exil in Den Haag waren nur von kurzer Dauer.

Gesundheitlich schwer gezeichnet, bemühte sich Lore Troje Ende der 50er Jahre – inzwischen von ihrem Mann geschieden – um eine Entschädigung der erlittenen Schäden an Vermögen, Zahlung von Sonderabgaben und Freiheit. Aufgrund der zum Teil lückenhaften Beleglage gestaltete sich dieser Prozess äußerst schwierig und persönlich belastend. Lore Troje verstarb 1986 in Eindhoven.

Die drei Töchter, die ihre Kindheit und Jugend zum Teil ohne ihre Eltern auf der Flucht und im Untergrund in den Niederlanden verbringen mussten, fanden nach dem Krieg nur sehr schwer in die Normalität zurück.

„Sich in dieser Zeit für die Verlwegung von Stolpersteinen zu entgagieren geht mit einem gefühl der Iritation und großen Sorge einher“, sagte Cordula Persch von der Aktionsgruppe Stolpersteine Kleinmachnow mit Verweis auf die Lage im Nahen Osten. Sie wünschte sich, dass das Gedenken nicht nur den Opfern der NS-Zeit, sondern allen Menschen gilt, die sich derzeit auf der Flucht befinden und unter Gewalt leiden.

Kuckuckswald 23: Wo einst die Familie Rosenfeld lebte

Bernhard Rosenfeld wurde am 30. Januar 1867 in Leipzig geboren. Am 9. Juni 1894 heiratete er in Chemnitz Emma Maria Margaretha Diesel. Die gemeinsame Tochter Gertrud wurde am 20. Mai 1895 in Berlin geboren. Ab etwa 1895 war Bernhard Rosenfeld als Ingenieur bei der AEG AG in Berlin tätig. Im März 1933 – vermutlich im Anschluss an seine Pensionierung – zog Ehepaar Rosenfeld gemeinsam mit der erwachsenen, jedoch unverheiratet gebliebenen Tochter Gertrud nach Kleinmachnow in das neu erbaute Haus Kuckucksweg 23. Nach dem Umzug nach Kleinmachnow war er Mitglied der Synagogengemeinde Potsdam. Mit „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten galt er als „Volljude“ und war trotz der ehelichen Verbindung mit seiner als „Arierin“ geltenden Frau erheblicher Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt: Dazu zählte die Zahlung der sog. Judenvermögensabgabe i.H.v. 5.000 RM, ebenso wie der zwangsweise in die Geburtsurkunde nachgetragene Vorname „Israel“ (1939) und die unmittelbar stigmatisierende Verpflichtung zum Tragen des „Judensterns“ (1941).

Am 19. Januar 1939 erging die sog. Sicherungsanordnung: Ehepaar Rosenfeld konnte über sein Vermögen nicht mehr frei verfügen, sondern musste sich jegliche Verfügung von der Devisenstelle genehmigen lassen. 1941 wurde er verpflichtet, bei der Gestapo Potsdam mit sämtlichen Grundstücksunterlagen vorzusprechen, woraufhin die Empfehlung erging, das Grundstück freiwillig zu veräußern, da eine Weigerung die unmittelbare „Zwangsentjudung“, vergleichbar einer entschädigungslosen Enteignung, zur Folge hätte.

Am 6. März 1942, verstarb Bernhard Rosenfeld an den Folgen eines Diabetes-bedingten Schlaganfalls in der Bavaria-Klinik in Berlin-Schöneberg. Es kann davon ausgegangen werden, dass die medizinische Versorgung in den Jahren zuvor unzureichend war. Bestattet wurde er auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee.

Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten galt Gertrud Rosenfeld als sog. „Geltungsjüdin“ und war entsprechend sämtlichen Maßnahmen der Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt: darunter die verpflichtende Nutzung des Beinamens „Sara“ sowie die Verpflichtung zum Tragen des Sterns. Nach dem Tod ihres Vaters erhielt sie die Aufforderung zur „Evakuierung“, was der Deportation in ein Konzentrationslager gleichkam. Die Pflegebedürftigkeit der Mutter konnte Aufschub erwirken. Ende 1942 wurde den beiden Frauen der Telefonanschluss gesperrt. Am 2. Januar 1944 verstarb Margaretha Rosenfeld. Bereits am Tag der Beerdigung erhielt Gertrud Rosenfeld erneut die Aufforderung, sich zur „Abholung“ bereitzumachen; ein gefälschter Abstammungsnachweis konnte in einem komplizierten Prozess noch einmal Aufschub erwirken. Während der folgenden knapp eineinhalb Jahre wurde Gertud Rosenfeld kontinuierlich von der Gestapo überwacht, häufig vorgeladen und zum Stand des Verfahrens befragt. Permanent musste sie mit einer erneuten Aufforderung oder Abholung rechnen. Im September 1944 sollte sie sich einer „rassenbiologischen“ Untersuchung unterziehen – konnte dieser allerdings durch einen vorgetäuschten Krankheitsausbruch entgehen. Zu Gertrud Rosenbaums Glück konnte das Verfahren bis Kriegsende durch die Staatsanwaltschaft Potsdam nicht abgeschlossen werden. Andernfalls wäre sie sicher deportiert worden. Dank der Zuverlässigkeit des befreundeten Rechtsanwalts Dr. Helmut Schenzer, dem der Vater das Grundstück treuhänderisch überlassen konnte, erhielt Gertrud Rosenfeld dieses nach Kriegsende zurück und blieb bis zu ihrem Tod (nach 1965) in Kleinmachnow wohnhaft.

Pilzwald 41: Wie die Familie Loewenberg zur Scheidung gezwungen wurde

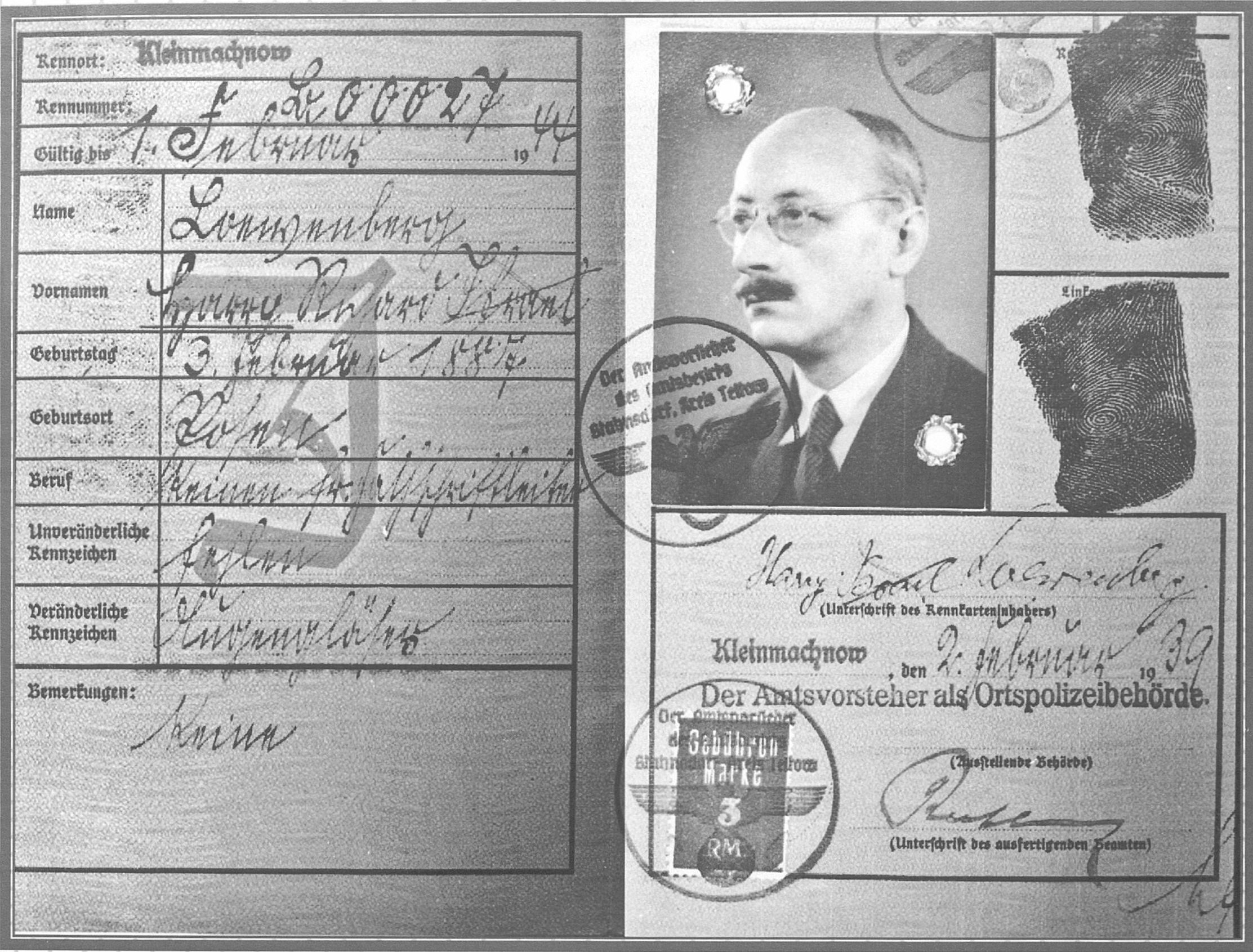

Harry Richard Loewenberg wurde am 3. Februar 1887 in Posen geboren. Das Selbstverständnis der Familie war jüdisch-bürgerlich geprägt. Der Vater, Albert Loewenberg, arbeitete für eine Export-Import-Firma. Die Familie lebte deshalb über einen langen Zeitraum in San Francisco, kehrte jedoch auf Wunsch der Mutter nach Deutschland zurück. So wuchs Harry Loewenberg schließlich in Berlin auf und erlernte einen kaufmännischen Beruf im Textilgewerbe. Kurz vor Ausbruch des 1. Weltkrieges heiratete Harry Loewenberg die am 16. Juni 1884 in Dresden geborene, später als „Arierin“ geltende Marie Stephanie Feller, geschiedene Hayn. 1913 ließ er sich auch evangelisch taufen, vollzog damit einen Konfessionswechsel und engagierte sich aktiv im Gemeindeleben. Im Jahr darauf wurde er als Soldat eingezogen und kam an die russische Front. Krankheitsbedingt schied er kurzfristig aus, wurde jedoch abermals bis Kriegsende eingezogen. Das Paar bekam zwei Kinder, Peter-Christian (*27. Mai 1915) und Barbara (*1. Juni 1920).

Nach Kriegsende kehrte Harry Loewenberg in seinen alten Beruf zurück und avancierte einige Jahre später zum Chefredakteur der „Textilwoche“. Die Familie wohnte zunächst in Berlin-Zehlendorf. Am 13. Mai 1935 erwarb sie aus finanziellen Erwägungen das Grundstück Pilzwald 41; Stephanie Loewenberg wurde als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Harry Loewenberg und seine Frau gehörten der Bekennenden Kirche an; regelmäßig besuchten sie die Gottesdienste von Pastor Niemöller, nach dessen Verhaftung im Juli 1937 die von Pastor Gollwitzer.

Bereits mit der „Machtergreifung“ Hitlers änderte sich Harry Loewenbergs berufliche und gesellschaftliche Situation grundlegend; unmittelbar galt er in seiner Position als unerwünscht, ab 1935 mit Geltung der Nürnberger Gesetze als sog. „Volljude“.

1933 wurde er in seiner Position durch ein Parteimitglied der NSDAP ersetzt, welches dann auch die Autorschaft der von Harry Loewenberg verfassten Artikel für sich beanspruchte. Loewenbergs Texte erschienen fortan unter dem Namen „Müller“. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde er Opfer der Pogrom-Ausschreitungen: gegen 02:00 Uhr nachts klingelte es an der Haustür, mehrere Männer waren auf das Grundstück gedrungen, zerstörten sämtliche Scheiben des Hauses mit Steinen, verwüsteten die Einrichtung und terrorisierten die Familie.

Zwei Tage später warnte ihn sein Amtsnachfolgers Müller vor einer geplanten Verhaftungswelle und Deportation ins Konzentrationslager. Harry Loewenberg fand zunächst Unterschlupf bei Pastor Asseyer, dem Ortspfarrer von Kleinmachnow, so dass ihn die Gestapo am 15. November 1938 nicht antraf; statt seiner wurde Sohn Peter-Christian verhaftet, jedoch zwei Tage später wieder freigelassen. In den folgenden Wochen lebte Harry Loewenberg versteckt, meist bei Mitgliedern der Bekennenden Kirche.

Ende 1938 kehrte Harry Richard Loewenberg nach Kleinmachnow zurück und organisierte seine Auswanderung. Die Formalitäten waren äußerst langwierig und mühsam. Neben der britischen Einreisegenehmigung benötigte er die deutsche Auswanderungserlaubnis, einen gültigen Reisepass, Tickets für die die Schiffspassage und die britische Einwanderungserlaubnis. Für jeden Gegenstand, den er ausführen wollte, war die Erlaubnis der Devisenstelle erforderlich, teilweise verbunden mit der Zahlung von Abgaben. Am 28. Mai 1939 verließ Harry Loewenberg Deutschland, ausgestattet lediglich mit britischer und holländischer Währung im Wert von 10 RM.

Stephanie Loewenberg und ihr Sohn konnten nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges nicht mehr nach England folgen. Beide waren in Kleinmachnow weiterhin Diskriminierungen ausgesetzt, die erst aufhörten, als sich Stephanie Loewenberg im Frühjahr 1940 von ihrem Mann scheiden ließ. Erst im August 1946 fand die Familie in London wieder zusammen. Harry und Stephanie Loewenberg heirateten erneut. 1948 kehrte die Familie nach Deutschland zurück und lebte in München. Dort verstarb Harry Loewenberg 1968.

Insgesamt wurden bisher 121.000 Stolpersteine verlegt, wodurch sie das größte dezentrale Mahnmal der Welt bilden. Die Stolpersteine werden in Handarbeit hergestellt, denn dies, so Demnig, stehe im Gegensatz zur maschinellen Menschenvernichtung in den Konzentrationslagern. Stolpersteine werden immer vor den letzten frei gewählten Wohnhäusern der NS-Opfer eingelassen. Demnigs Intention ist es unter anderem, den Opfern des Nationalsozialismus, die in den Konzentrationslagern zu Nummern degradiert wurden, ihre Namen zurückzugeben. Das Bücken beim Lesen der Texte auf den Stolpersteinen soll eine symbolische Verbeugung vor den Opfern sein. Mit der Markierung der „Tatorte der Deportationen“, die oft mitten in dicht besiedelten Gebieten liegen, wird zugleich die Schutzbehauptung mancher Zeitzeugen in Frage gestellt, von den Deportationen nichts mitbekommen zu haben. Trotz des Begriffs „Stolpersteine“ geht es dem Künstler nicht um das eigentliche „Stolpern“, denn man stolpert nicht und fällt hin, sondern „man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen“, so Demnig.

Zum Abschluss der Verlegung lud die Stolpersteingruppe zu einem Get-together am neuen Standort Hohe Kiefer 32 ein. Eine kleine Ausstellung informiert dort ausführlicher über die Biografien.

Fotos: Redaktion / Aktionsgruppe Stolpersteine Kleinmachnow